体に蛾を住まわせ、藻を栽培するナマケモノ

ナマケモノは、週に一度ほど、わざわざ地面近くにやってきて、排泄をすることが知られていました。この行動は、捕食者に捕まる危険を犯すことになる、また、木を登ったり降りたりするのはナマケモノにとって大きなエネルギー消費になる、ということから、ナマケモノにとって大きなコストになる行動です。近年、この行動が蛾との共生関係によるものである可能性が示されました。今回は、その研究対象になったミユビナマケモノとフタユビナマケモノについての紹介も含めて、蛾とナマケモノの共生関係についてお話します。

ミユビナマケモノとフタユビナマケモノの違い

ミユビナマケモノとフタユビナマケモノの違いは、以下のようにいくつかあります。

[ミユビナマケモノ]

ミユビナマケモノ photo by Myagi from pixabay

・主要な食べ物は、木の葉。

・頚椎が9個あり、首を270度回転させられるため、首を動かすだけで周囲の葉をより多く食べることができる。

・泳げる。(胃の中に溜まったガスが浮き袋の役割をすると言われている。)

・尾がある。

・動きがフタユビナマケモノより遅い。

・週1回ほど木から降り、決まったところで糞をする。

[フタユビナマケモノ]

フタユビナマケモノ Photo by Katja from pixabay

・木の葉だけでなく果実も食べる。

・頚椎の数は、6〜7個で、他の哺乳類が通常7本であるのに比べて、同じか少ない。

・泳げない(顔を水面に出すことが出来ない)。

・尾がない。

・動きがミユビナマケモノより速い。

・木から降りる頻度はばらつきが大きく、滞在する木や糞をする場所もミユビナマケモノと比べるとよく変える。

フタユビナマケモノに比べミユビナマケモノの方が、見つけやすいが栄養価の低い食べ物(木の葉)を多く食べ、動きも遅く、頚椎の数も多いなど、より動かず生きることに特化した性質を持っていると言えそうです。

体に生えた藻を食べるナマケモノ

ナマケモノは、非常に動きが遅く、食べる量も少ない省エネ生活をしています。長い毛には、緑色の藻が生えますが、その藻もナマケモノの大事な食料になります。できる限り動きたくないナマケモノにとって、非常に重宝な食料源といえます。

体に蛾を住まわせ、藻を栽培するナマケモノ

Photo by Geoff Gallice [CC BY]

ナマケモノが、わざわざ捕食者に狙われやすい地面付近に降りてきて排泄をすることは、大きな謎とされてきましたが、この研究より蛾との共生関係を維持するための行動である可能性が示唆されました。日頃から、フタユビナマケモノに比べて栄養価の低い木の葉ばかりを食べているミユビナマケモノの方が、この共生関係に強く依存していると考えられ、排泄を決まった頻度で、決まった場所で行っているというのは興味深い話です。

【参考文献】

Pauli JN, Mendoza JE, Steffan SA, Carey CC, Weimer PJ, Peery MZ. A syndrome of mutualism reinforces the lifestyle of a sloth. Proc R Soc B Biol Sci. 2014; 281: 20133006.

こちらの記事もチェック!

ナマケモノについては以下の記事でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

究極の地産地消 体に生えた藻を食べるナマケモノ | 気候変動いきもの大調査

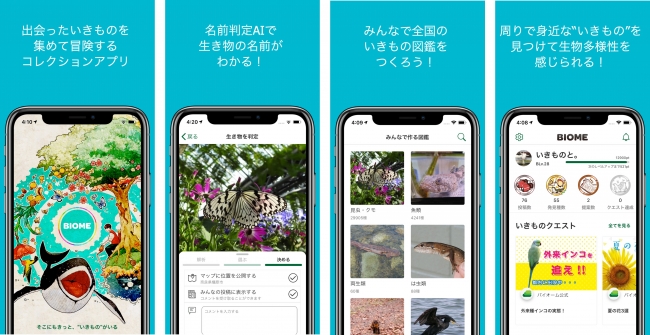

いきものコレクションアプリ「Biome」

日本国内の動植物 (約10万種) を収録するいきものコレクションアプリ「Biome」は、いきものの写真を撮って自分だけのいきものコレクションを作ったり、他のみんなが集めた生きものを楽しむことができるアプリです。

知らないいきものと出会っても大丈夫!最新の生物名前判定AIでいきものの名前がその場ですぐにわかります。

いきものに詳しくなれる『いきもの図鑑』や、『マップ』『SNS』『クエスト』など、いきものにまつわる様々な機能を備えているので、ゲーム感覚でいきものの世界を楽しむことできます!

このアプリを使って、今まで何気なく見過ごしてきた身近な生きものたちに目を向けてみると、きっと現実世界がゲームのように面白くなるはずです。

ぜひインストールしてみてください!

※アプリについてのもっと詳しいご説明は こちら から